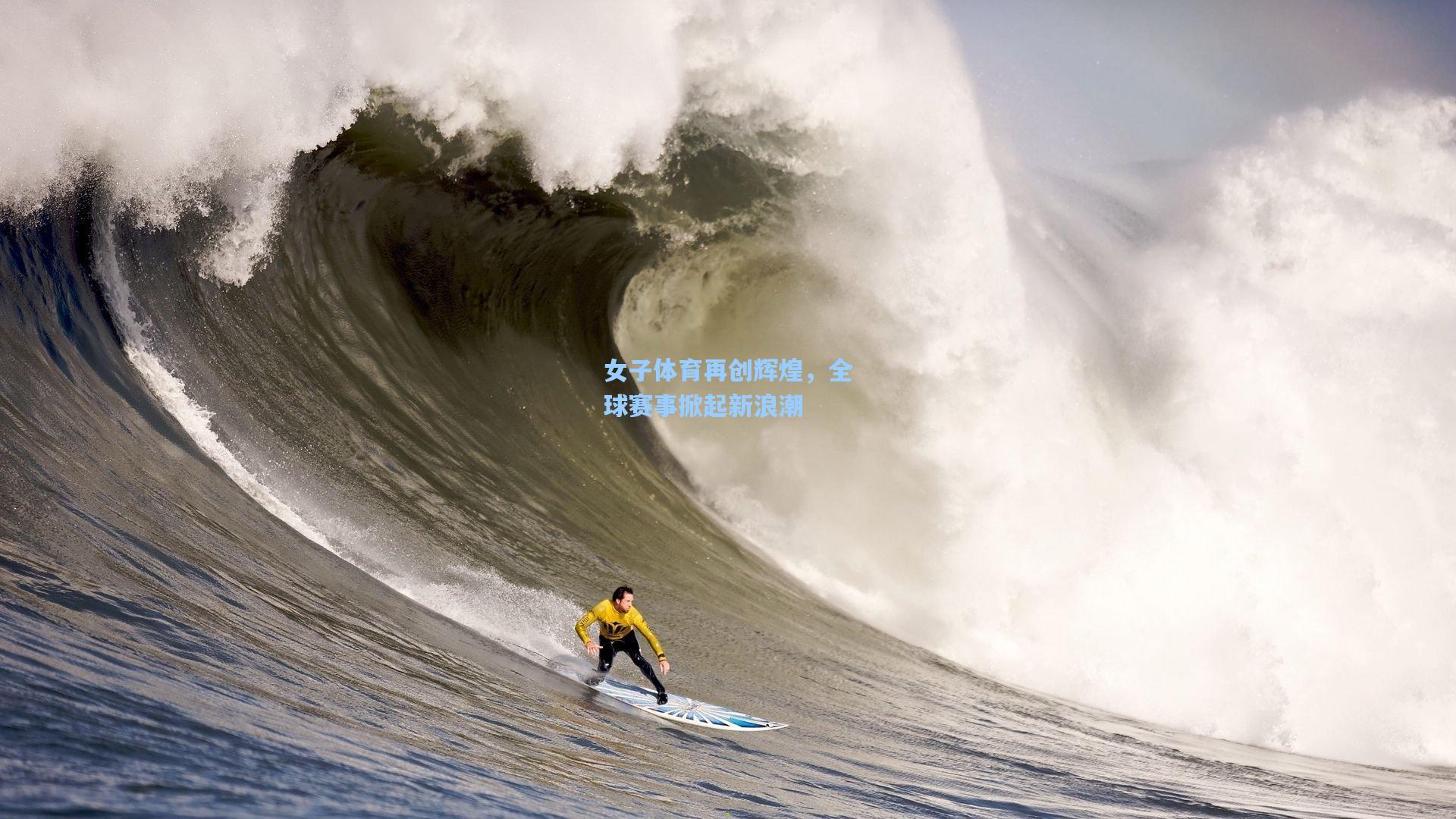

球迷文化新浪潮,从看台到社区,体育精神如何重塑城市凝聚力

在刚刚结束的国内足球超级联赛中,世界俱乐部杯一场看似普通的比赛却因看台上球迷的集体行动引发了广泛讨论,数千名主场球迷身着统一设计的文化衫,用精心编排的助威歌曲和巨型横幅将体育场变成了艺术的舞台,这一幕不仅成为社交媒体上的热门话题,更让“球迷文化”这一概念再次进入公众视野。

从呐喊到创造:球迷文化的深度进化

过去十年间,中国球迷文化正经历着从“观赛者”到“参与者”的质变,以“龙之队”球迷协会为例,他们不再满足于简单的加油口号,而是世界俱下注组建了专门的创意小组,每场比赛前设计融合城市地标和球队历史的视觉元素,本赛季,他们发起的“非遗助威”项目更邀请传统手工艺人制作绣有球队徽章的鼓面,将地方文化与现代体育完美结合。

这种转变并非偶然,体育社会学家李岩教授指出:“新一代球迷更渴望通过体育表达身份认同,他们用应援道具、助威音乐甚至慈善活动,将比赛日变成一场综合性文化实践。”数据显示,超过67%的18-35岁球迷会因独特的球迷文化而选择长期支持某支球队。

社区共建:球迷文化的溢出效应

球迷文化的影响力早已突破体育场边界,在成都,一支中甲球队的粉丝自发组织的“足球公益跑”已连续五年为山区学校捐赠体育器材;青岛球迷协会则与当地文旅局合作,推出“足球+啤酒节”主题旅游线路,带动周边消费增长23%,这些案例印证了球迷群体作为“城市合伙人”的潜力。

值得注意的是,此类活动往往由球迷自发策划,资深球迷组织者王昊透露:“我们通过会员众筹解决经费问题,用专业分工保证执行效率,去年策划的‘老照片展’甚至吸引了非球迷群体参与。”这种自下而上的组织模式,正在重塑城市公共活动的生态。

科技赋能:数字化时代的球迷新生态

随着AR技术的普及,北京某球迷团体开发了“虚拟第二现场”应用,让无法到场的观众通过手机同步参与看台互动,区块链技术则被用于打造球迷积分系统,通过签到、公益捐赠等行为兑换独家周边产品,这些创新不仅增强黏性,更开辟了球迷文化商业化的新路径。

但技术也是一把双刃剑,部分传统球迷担忧过度数字化会削弱现场氛围,对此,上海体育大学研究员陈雯建议:“关键要在科技与传统间找到平衡点,例如保留人声助威的‘无电子设备时段’,既能创新又不失本色。”

挑战与未来:构建可持续的球迷生态

尽管发展迅猛,球迷文化仍面临诸多挑战,少数极端球迷的违规行为屡次引发争议,暴露出管理机制的不足,中国足协近期推出的《球迷行为规范白皮书》尝试通过分级奖惩制度引导良性发展,但具体效果尚待观察。

国际经验或许能提供借鉴,日本J联赛的“地域密着型”战略要求球队每年完成一定数量的社区服务,将球迷文化纳入城市治理体系;英超则通过“球迷大使”项目培训核心粉丝成为文化传播者,这些系统性举措值得国内参考。